プジョー3008 スーパーデッドニング・フロント&リア同時施工、完成

先日からお預りのプジョー3008にスーパーデッドニング・フロント&リア同時施工、完成しました。

先日の続きから。

国産車では防水カバーがビニールで簡易的な感じで貼り付けてありますが、外車の防水カバーは本格的にピッタリと貼りついていて「しっかり防水してます」といった感じです。

インナーパネルの形状がドア内部からの雨水が室内側に侵入しやすい形状だからだと思います。

ですので、外車の場合はこの純正の防水カバーを再利用します。

発泡スチロールのような素材なので破らないように慎重に剥がします。

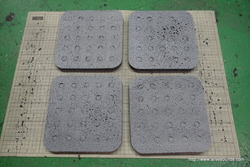

アウターパネル裏を指先でコンコンと叩きながら制振材を貼り付けるポイントを探り、最適な大きさの制振材を選んでポイント部分に貼り付けます。

これでアウターパネル自体の鉄板特有のビンビンと言う余計な響きが消え、ベース音の心地良い余韻を奏でる良い響きのパネルになりました。

ちなみに闇雲に制振材を貼っても音は変わりますが、良い響きにはなりません。

車のドアを楽器のボディに見立てて考えると「良い響き」の意味が解ると思います。

例えばギターの場合、弦を弾くと音が鳴りますが弦自体が音を出しているのではなく弦の振動がギターのボディーに伝わってボディーが共鳴して音が鳴っています。

要はギターの音色(良い音)はボディーの響き方によって左右されるという事です。

これ語りだすと終わらないので詳しくは「アコースティックギターの仕組み」をご覧ください(笑)

車のスピーカーをギターに例えると、スピーカーが弦の役割でドアがボディーです。

スピーカーの音が鳴る=弦を弾く、するとその振動が、ドア=ギターのボディーに伝わる。

こう考えると「車のスピーカーはドアの響き方(響かせ方)で音の良し悪しが決まる」事がご理解いただけるかと思います。

高価なスピーカーに交換してもドアの響かせ方次第ではその高価なスピーカーのクオリティーが発揮できないという事です。

最近のカーオーディオはDSPで調整重視の音つくりが主流ですが、根本の良い響きはドア自体の響きでしか出す事が出来ません。

DSPで調整する場合でもまずは根本のドア自体の響きを改善する事が先決です。

アライブのスーパ―デッドニングを基礎とした各施工法は「車のスピーカーは楽器の音色を出す楽器」という観点から考案した独自の施工法です。

だから純正スピーカーのままでも音が良くなるのです。

もちろん将来的にスピーカーを交換してもそのスピーカーのクオリティーを引き出します。

という事で続きです(笑)

スピーカーの背圧があたる面にアクワイエ吸音材を貼り付けます。

貼り付ける部分に耐熱ボンドを吹き付けて粘着を強化します。

防水カバーをしっかりと貼り付けます。

スピーカ―を取り付けて音楽を鳴らします。

音楽を鳴らすとスピーカーからの振動がドアのインナーパネルに伝わります。

ギターでは「弦の振動がボディーに伝わる」という事ですね。

手をインナーパネルに触れると響きを感じます。

その響きを感じながら制振材を貼り付けるポイントを探ります。

ヘラでしっかりと押さえ付けます。

そして次のポイントを探ります。

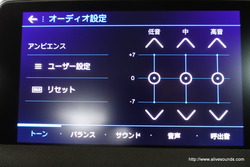

最後に前後バランスを最適な位置に調整します。

その他のEQ等の調整機能は全てフラット、もしくはOFFです。

根本のドアの響きで良い音色を作り出すのでEQ等の調整機能は必要ありません。

EQ等で作った音はジャンルによってはその設定が合わないことが必ずあります。

しかしアライブの音つくりは根本の響で音を作るのでジャンルやソースは関係ありません。

何でも対応できます。

これがアライブの音作りのこだわりです。